本作の翻訳版の初版は二〇一三年五月、私は時期的にその少しあとぐらいまで読書をしていたのかなと思う。当時私が本著を手に取ったのは題名と装丁が素敵だったから程度の選択で、正直に言うとその時の私はこれを読み終えずに図書館に返却した。

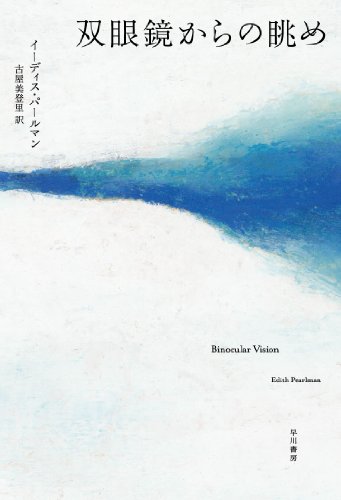

本著は三十四編から成る短編集で、作品部分だけでも六一九頁にも及ぶ。出版は単行本のみで三三〇〇円もする。

図書館での貸出期限は基本的には二週間、その後予約が入っていなければ追加で二週間の延長が出来る。当時の私は他の作品と一緒に借りたりして読んでいたにせよ、合計四週間かかっても読み切れなかったのだと思うし、正直に白状すると私は今回も全編を読み終えることなく返却した。

今回は二九八頁まで読み、その後は表題作の『双眼鏡からの眺め』と解説者が推す『自恃』と『電話おばさん』を読んで、脱落した。そして本項を書き始めてから、最後に『茶色の紙袋を持った青い衣服の少女』を読み、巻末にやっと見つけた訳者のあとがきを読んだ。

全米批評家協会賞

袖部分にある説明書き

PEN/マラマッド賞受賞

双眼鏡で隣人宅を覗く少女が見た重い現実とは――

切り詰めた描写のうちに底知れないものがひそむ表題作。

第二次世界大戦化のロンドンで、難民の保護活動に携わるソーニャと、

それぞれの道に進みゆく人々との束の間の交流を描く「愛がすべてなら」。

風変わりな客が集う山麓のホテルで、

物静かな経営者の心を揺さぶる事件が起きる「ジュニスの橋で」。

O・ヘンリー賞を三度受賞したたぐいまれな才能を持つ短編作家。

簡潔な文章で切り取る、毅然として生きる人々の鮮やかな一瞬。

厳選された三十四篇を収録する傑作短篇集

言語芸術への敗北

絵画から文学、ディケンズやオースティン、ハーバードやブルックリン、シェイクスピアとミドローシム。ダウンタウン、カンボジア、ケンブリッジ、ナイチンゲールとクリミア戦争、広島と勝利、オーストラリア人記者、マネーロンダリング……。

本作はそうした広大な世界へ拡充していく単語が無数に散らばり、多用される記号による世界の目まぐるしさと奥行きへの感覚が広がる。

著者には確かにそれら豊かな現実的な世界観やその状態を、小さな創作世界に閉じ込める確かな文章力と創作技術がある。それは認めるが、あまりに怒涛のような奔流で様々な言語的な記号がせめぎ合うが、その文脈が味わうほどの魅力や豊かさを持っているとは個人的には感じられず、世界形成のための必要性のある言語構築よりも記号的な濁流性の方が目立つような気がした。翻訳の関係もあるのかもしれず、これは著者原文においてもそうなのか、翻訳本著による効果であるのか、そしてその効果の是非まで私の観測は届かなかった。翻訳作品であっても、文脈やぶつ切りの羅列の中にも本質的には感じられるはずの作者の思考が、本作の唐突過ぎる言語性には思考的な分断があるように感じる。異なる言語感覚や創作性に、最初私はあまりにもついていけなかった。

多言語、多人種、多文化、多業種、多国籍、多趣味、そのほか多彩な要素が一文の中にちりばめられ、一編の中に目まぐるしく登場するそれらの単語の膨大さに圧倒されてしまう。

どちらかというと文章化とはよりミクロに解像度を上げていく作業だと思うが、この著者はよりマクロに拡大して物事をこれでもかと引っ張り込んで集めたような包括的な創作性が強く、その知識的な活用や創作上の思考展開が通常の言語化のそれとは全く異なる感じがする。

言語にはその向こうに持つ意味やそれにまつわる象徴性があって、本著は一編や一文におけるその含蓄があまりにも多いので、文脈としてその結びつきや意図を理解しようとすると脳内処理が追い付かず、その広大さが爆発しているような感じがする。これは言語という記号が持つ豊潤さと、創作が結びつける構築性の作用による完全なショートだし、推定を広げるがあまりに自分の読解に限界を感じる。その価値を判断するところにまで毎回辿り着けていない敗北感があり、異質な創作性に私は感じる。

例えば児童文学のファンタジーが、ここではないどこかの魅力的な世界の物語を展開させる文芸であるように、二〇一三年当時の私にとって本著はファンタジーのような印象だった。

非戦闘員

「戦争が終わっちゃったら、あたし、看護婦さんになれない」と、いちばん上の娘が不満そうに言った。

「どうして?」リチャードは訊いた。

「だって戦いがなくなっちゃうでしょ」と娘は言って、彼のベッドわきで眉根を寄せた。娘が子供用に書かれたフローレンス・ナイチンゲールの伝記を読んでいることをリチャードは思い出した。この子は不毛なクリミア半島の野戦テントを回って、勇敢なイギリス兵士の世話をすることを夢に見ているのだろう。

「平和な時代の看護婦さんになればいいさ」リチャードは言った。「パパが手術を受けたときに助けてくれた看護婦さんみたいなね」実を言えば彼女たち、赤い腕をした、哀れみを隠さない看護婦たちは、なんの助けにもならなかった。癌は転移していた。リチャードは四十九歳だった。

「あの病院の看護婦さん、ちっともかっこよくなかった」妥協を知らない八歳の娘が言った。「戦争、終わっちゃう?」

「終わるね」ヨーロッパでの戦争は既に終結していた。一九四五年七月の初めのいまは、アジアでの戦争も終息しつつある。ラジオのコメンテイターが嬉しそうにそう伝えていた。軍人たちはほっとした表情を浮かべている。リチャードの一家がこのケープコッドの小さな町にやってきたのは三日前のことだ。その日の午後、妻のキャサリンが食料品店でパンと牛乳を買うために車を降りたとき、若い帰還兵がふたり、戦場を離れた解放感から中学生のようにはしゃいで彼女に口笛を吹いたのを。リチャードは車の窓から見ていた。

いまではもう兵士の飢餓感を共有することはできないが、理解はできた。木綿のワンピースを着たキャサリンは、実際とても可愛らしかった。眉間で歩哨に立っているかのような二本の皴が、優しい大きな茶色の瞳を引き立てている。クエーカー教徒として育てられた彼女は、子供のころに身に着けた落ち着きを失っていない。彼女はリチャードより十五歳年下だった。

下のふたりの娘はキャサリンに生き写しだ。戦争が続くことを願っている上の娘はリチャードに似ている。三白眼で、透き通るような肌をしている。「軍隊の看護婦さんになれないなら、お医者さんになるもん。パパみたいな」と言った。

「それは素晴らしい夢だね」娘の顔は夏の陽射しですでに薔薇色に染まっているが、彼の顔は相変わらず砂のような色だった。

主題の長編、手品の短篇、作家の実力

私にとっては基本的に小説は長編小説のことをいう。短編の名手などと言われても、結局のところは小さな手品みたいなもので、そこには何もないんでしょう、と思ってしまう所がある。それはミステリー小説が文学ではないように、創作技術だけでは文学にはならないような感じで、私のなんとなくの感覚ではあるが、評価基準の感覚としてはこれはたぶんゆるぎない。

けれど創作とは本来そうした手品であって、マジック的手法で何が出来るのか、何が書けるのか、の価値を目指す志向性の部分を私は特に評価するが、その技術と文章力の達成こそが本願であるような短編小説の実力は、創作性それ自体であるのはわかる。大きいものを作るには野心が、小さいものを作るには精巧さが求められ、それ以上を求めた結果、作品はどうなるのか。

著者の作品は、これほど色鮮やかな筆触を膨大に持ちながらも、一瞬に切り取って仕上げる創作性の堅牢を感じるので、加工の技術に問題はない。冒頭の切り口や鮮やかさ、中盤の転がし方の多彩や、締めの唐突さや残して去る豊かさは確かにあるし、どれも人生やある事柄についての瞬間的なスケッチのような爽やかさがある。しかし、記号的な単語が文脈に対し筆致や物語的な役割も果たしているとは思えず、特に初期作品の情報過多は作品性を損なっていると個人的には思う。これはある意味で短編としての過ぎた野心が映しているもののように個人的には感じて、その欲が薄い『茶色の紙袋を持った青い衣服の少女』は文章も洗練されており、ぶつ切りの印象もなく、最後に読んだ完成度に驚いたし、他にもこれだけの作品がまだあるのかもしれない、との可能性を持ちながら二度目の返却日が過ぎた。

私にとっての言語や創作性がある一定の価値観や主観に基づいて処理され、構築されているように、ある作者、あるいはある読者にとってもそれは同様で、異する経験則で思考する知性としての個人の価値は、言語化にて顕在化し、創作することで芸術化し、他者のそれらや鑑賞により共有され発展していく。

これは一種のファンタジーであり、そして言語化による主観で生きている人間が持つ物凄くファンタジックな部分であり、思考や他者や人類の愛しさであると私は思っている。

祭りの夜

グリュエンヴァッサ難民キャンプはプリムの準備の真っ最中だった。プリムとは、悪者と王、娼婦と王妃の区別がつかなくなるくらいまで飲み続ける陽気なお祭りだ。

「プリムってなに?」とルードヴィヒが質問した。

ルードヴィヒは十二歳。ほかの少年たちと同じように青白い顔をして痩せ細っている。だがその前に、ハンブルクで甘やかされた幼年時代を送っていたころも、青白い顔をして痩せ細っていた。叔父とともに身を隠しているあいだ、血色がよくなることも太ることもできなかったのだ。

「プリムは祝日なのよ」とソーニャが言った。五十六歳のソーニャも生まれつき痩せて青白い顔をしている。戦争中はロンドンで過ごした。いま戦争は終わり、難民キャンプを共同で運営している。難民。なんと遠回しな呼び方だろう。彼らは残虐行為から逃れてきた人々。人に疎まれてきた人々だ。「プリムは、ユダヤの民が解放されたことを祝うお祭りよ。悪い男から解放されたことをお祝いするの」

「解放ね。連合軍に開放してもらったってこと?」

「いいえ、そうじゃない。シュ、シュ、シュシャンでの出来事。むかしむかしのこと……」彼女は英語で「むかしむかしのこと」と言った。その後の会話――ルードヴィヒが午後を過ごしにやってくる、人手ごった返した仮オフィスでのやりとり――は、ドイツ語で続けられた。ルードヴィヒはおませな子にありがちなもったいぶったドイツ語を話し、ソーニャは語学の才能のないアメリカ人ならではのひどく下手なドイツ語を話した。もっとも、ソーニャのイディッシュ語はグリュエンヴァッサ難民キャンプに来てからかなり上達した。ここでの共通語はイディッシュ語で、安定通貨は煙草だった

「シュ、シュ、シュシャン」ルードヴィヒは真似をして言った。「四つの音節があるの?」

ソーニャはしばらく目を閉じた。「昔の歌を歌ったのよ。古い歌の歌詞を」そして目を開けると、赤茶色のルードヴィヒの目を見た。「ハマンというのがその悪い男の名前でね。ヒロインはエステルという王妃。王妃といえばね……」

「そうじゃないよ」

「そうじゃないって、なにが?」

「ぼくたち、王妃のことなんて話してなかった」

「でもね」ソーニャは言った。「昨日の配給と一緒にチェスの駒が届いたのよ。でもポーンがひとつ足りないの。石で――石で代用できるかしら?

「うん。それに叔父さんはこんなときのために箱にコーンをいくつもしまってる」

ソーニャは壊れそうな椅子を窓際の棚の下まで引っ張っていき、その上に乗ってチェスの駒の入った箱を引っ張り出し、ルードヴィヒに渡した。

ルードヴィヒが急ぎ足で立ち去ろうとすると、アイーダが声をかけた。「待ちなさい」秘書のアイーダは難民だが、「その前」は帽子屋だった。「わたしがプリムのことを教えてあげる。きみみたいなユダヤの少年は知っておかなくちゃいけないことだから」

ルードヴィヒは出ていきかけた格好のままま、壁に背をあてて動きを止め、サーチライトに照らされたように目を見開いた。「シュ、シュ、シュシャンでその昔」アイーダはそこまで英語で言ってソーニャにうなずくと、ドイツ語で先を続けた。「アハシュエロスという王さまと、はマンという実力者と、宮殿の門のそばで一生を送ったモルデカイというとても頭のいいユダヤ人がいたの。アハシュエロス王の妃が王の機嫌を損ねたため、王は新しい妃を娶ることにした。そしてモルデカイが……」アイーダは聞きなれない言葉を使った。

ソーニャは独英辞典をめくった。「調達? それはちょっと……」

「……調達してきたのは自分の姪エステルだった」アイーダはそう言って黒い瞳で相手を見据えた。

「モルデカイはハマンに屈服するのを拒んだ。ハマンはユダヤ人を殺そうと画策していた。新しい妃となったエステルは。アハシュエロスに殺戮を止めるよう進言した。それでユダヤ人の命が救われたわけ」

「調達、って」ソーニャはなおも異を唱えた・ルードヴィヒは壁にへばりついたまま言った。「それで奇跡が起きたわけだね」

「奇跡がね」アイーダは頷いた。

「ぼくは奇跡なんて信じない。特にファックのおかげで起きた奇跡なんかは」アングロサクソンの素気ない単語音が、ドイツ語の多音節に打ち込まれた。子どもたちの語彙はアメリカ兵と接していて増えていた。しかし、ルードヴィヒが森の小屋や道路わきの馬小屋やマルセイユの湿った地下で慌ただしい野蛮なセックスを目にしたのは、アメリカ兵のせいではなかった。

「容姿端麗で美しい帽子をかぶった娘は奇跡を起こせるものなの」アイーダが言った。「ファックなんかしなくたってね。それからね、ルードヴィヒ、これは使ってはいけない言葉よ」アイーダはタイプライターに戻った。ルードヴィヒは走り去った。

編纂意図と34篇

本著は一九七七年から二〇一〇年の著作列の中からの三十四作の抜粋なので、執筆時期も異なれば、創作意図も様々のはずだ。恐らくこの編纂における意図は著作列からの格別な抜粋であり、短編集的な創意に基づいたものではなく、著者の総括的な位置づけであると仮定して話す。これに関して私は全編を読み切っていないのに語るという不届きなことをしているので、妥当性には乏しい。

三十四編の趣向のない短編集というのは読者に優しくないから、半分の頁数と価格で趣向を凝らしてくれよと思うのだが、総括的な意図と、商業や創作上の利便や魅力は大抵異なるので、仕方ないものだとは思う。が、やはりそういう仕事をすると、達成が目的になってしまい、読者と読了までの道筋が遠くなりすぎて、結果的に作者の為にもならない。これは出版というハードルの高さがさせたものなのだろうし、商業出版における生産性の意味では放り出しに近い。

とりとめのないこんな膨大な頁数の短編集を読み切れる読者のことを私は尊敬するし、私は二度も脱落した。

拡大して把握させ切らない作者の言語作品性と、採り込めるだけ採り込めた編纂意図のない短編集は似たような印象を受けるが、これが意図的なのであればポストモダン的な羅列であり、題材の創作性と言語化によるミクロ、短編の密度と言語化におけるマクロ、その方向性があまりにも違い過ぎて私はその思考性と創作性になかなか追いつけない。

結局、私はこの一冊を買い求めた

巻末に訳者である古屋美登里さんのあとがきがある。短編集の書評や論調としては、作品間の類似や傾向により作者や作風を語り、色彩や場面やモチーフについて触れ、それらを題名をさりげなく挙げながら語り、著者のインタビューの引用などもあり、素晴らしい文章だなと勉強になった。

前半で述べたような著者の初期の作に特にみられる記号的な文章の奔流と濁流性について、一切の文句がない明晰さに完璧だと惚れ惚れしたのは『茶色の紙袋を持った青い衣服の少女』で、この作品と訳者のあとがきだけでも、私は本作を購入しようか検討している。

題名も短編の創作性に対しての本質を突いており、かつての私が惹かれて手に取るほど豊かな作品性を感じさせる魅力的な語句で飾ってある。本著の題名と装丁は、作者名や文学賞にも無知な読者にも響くほどに素晴らしい出来栄えがあるし、訳者の高名さを知らぬ者にも届く翻訳作業とあとがきの添付がある。早川書房のこの仕事には敬服する。しかしゴロゴロ野菜のカレーのような文章性に思える大多数の作品から選りすぐることは選出者の仕事であり、短編の精度を上げる作家の日常的な仕事にも通じるものだろうと思うと、集大成の作品集の編纂の難しさを思いつつ、手放しの絶賛は難しい。

文芸の仕事としての本作の文章性と、出版の仕事としての本作の趣向性には、個人的に難が残った。素晴らしい完成度の一篇はある、けれど短編集としての完成度には今一歩でもある、が、到達と概略の荘厳さに対し初期や不十分を削り切れなかった愛らしい一冊だとは思う。再読をうながす愛しさがある作品はなかなかないし、次にそれが疼く時がこの作品を買う時で、翻訳単行本でそれだけの力を持つものは少ない。

茶色の紙袋を持った青い衣服の少女

このふたりには、六十七歳の男と十七歳の少女には、多くの共通点があった。ふたりとも小柄だった。瞳はふたりとも明るい青色だったが、フランシスの視力は良好で、とても小さな活字を見るときにだけ老眼鏡をかけていればよかった。ルーアンは目が悪かった。不透明に見えるほどの分厚い眼鏡を通して世界を睨みつけていた。ふたりは左右対称の形をした二棟建てブラウンストーンのアパートメントの二階に住んでいた(どこから見てもブルジョア階級風のこの建物は、ボストンやその周辺で大勢に支持されている様式だ、とフランシスは折に触れて言った。しつこいくらいに言ったかもしれない)。ルーアンは叔父夫婦と暮らしている。フランシスはひとり暮らしだ。ふたりともペイストリーよりアイスクリームの方が好きだった。ふたりとも、バックパックを愛用していた。

おひさまのランキング登山、こつこつ

登頂まで応援よろしくお願いします🌞

⬇️1日1クリックまで🙇♀️☀️

小説ランキング

コメント