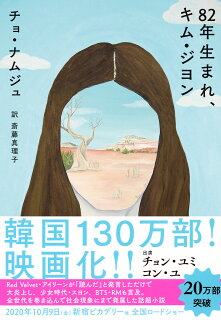

以前、韓国ジェンダー・アンソロジーで表題作かつ一番面白かった目玉作家として『82年生まれ、キム・ジヨン』という作品でベストセラーになったらしいチョ・ナムジュを初めて知った。

2024年ノーベル文学賞を韓国のハン・ガンが『菜食主義者』が獲り、関連で他女性作家のアンソロジーを読んだときに、韓国文学はこんなにもジェンダー的告発を堂々とするのだな、と驚いたし、力強さに憧れもした。現代的かつ重いテーマを虚構創作するときの手つきや難度から生み出される作品性や魅力について考えもしたし、それこそが文芸や虚構創作の先にある文学性に関連するものだとも改めて思った。

私は政治的や隣国的な意味での韓国が嫌いですが、文化や文学性で見た時のそれまで否定する嫌悪よりもまず興味が湧いたし、その基礎が出来ると、やはり見過ごすことが出来た虚構創作や商業性の上手さなども認めていくことが出来て、評価基準や批評性や少なくともそれを面に出すかどうかなんてやはり感情の上に乗っているに過ぎないと回顧したりもした。そのコンプレックスではないけれど、冷静な気持ちになれた韓国文学を、今では結構好きなので、隣国の文化や社会性を知る意味でも文芸を器械に嗜むのも良いのかなと。今のところはずれもありません、今回はどうか?

チョ・ナムジュはジェンダーをテーマにした作家のように思うし、ジェンダー・ディストピアと言うと『侍女の物語』のアトウッドが思い出されるが、今回読んだ『サハマンション』は性差ではなく格差社会と財閥主義など、もう一つの韓国テーマ的ディストピア。

若者の貧困や日本との比較など、隆盛の兆しがある韓国文学から現代社会としての韓国が見えてくる。

ディストピア文学に対する私の狭さ

個人的には希望的主題が好きだから、絶望をわざわざ虚構化するなんて非生産性やロマン性をなんとなく毛嫌いしていたが、SFとかジョージ・オーウェル動物農場とか、そういう存在は知っていて、でも特に読む範囲には入っていなかった。

アトウッドの『侍女の物語』『誓願』から、単一的なイメージのディストピアや、絶望や諦念の一次的な虚構創作やモチーフであるばかりではないことを感じ、少し興味が出てきていたが、勿論変わらず後回しにしがちのまま来たが、読書メーターにて本作の情報が流れてきて、覚えがある作者の作品で、ジェンダー・ディストピアとしてアトウッドの文脈と共に語られていた印象が強く、図書館ですぐ予約して読んだ。

9月から月間8記事のうちのサブ4記事のうちの1回を海外文学に定めて、選本をどうしようかと思っていた頃だったのでちょうど良かった。やはり芥川賞を基本とした現代国内文芸だと、どうしても世界が狭いと感じてしまっていた。

そもそもディストピアとは?

ディストピア(dystopia)は、ユートピア(理想郷)の逆位置。

表面的には秩序や幸福を約束する社会が、実際には監視・抑圧・非人間化などによって成り立っている世界観を指す。ディストピア文学は、そのような社会を舞台にし、人間の自由・個性・倫理・希望がどのように脅かされるかを描くジャンル、とされており、警告の文学としての性質を強く持つ。多くは未来社会の空想的転回を通して、現代の政治や社会の危うさを照らし出し、「人間らしさとは何か」などの問いを突きつける。

もうこの部分だけで、現代社会の監視や自由の制限等が思われる。以下過去記事で日本社会の現状に触れたが、隣国の状況もまた個性的。そしてその私の感覚や過去記事の体感、現代をどのように見るのか、ということを、現代韓国とディストピア性が体現していくことなど、調べながら以下面白かったし、主題が見つかる思いがした。

特徴①全体主義的権力

国家や企業、AIなどによる過剰な監視や管理。

個人の自由やプライバシーが奪われる。

今回の『サハマンション』も大きくここに属する、世界観や虚構性を創りあげる過程において創作的難度が高いと個人的に感じる、陳腐や空虚になり易い。

※記事化作品の中で言えばピンチョンやアトウッドになるか

特徴②科学技術の負の側面

遺伝子操作、AI、情報操作、兵器化など。

進歩が人間性を侵食し、人類性を脅かす。

文芸だけでなく、映画などでもSF大作などで使われやすく、私がSFディストピア作品があまり好きない発端背景。今回の『サハマンション』でも唐突にSF要素が絡んで虚構性や主題性がブレにぶれたが、やはり創作におけるSF要素は個人的には難度が高い。

けれど一般的には映像映えするしアクションや大きな話にもしやすいので、大作映画感が簡単に出せて、映像化+ヒットしやすい印象はある。

※記事化作品の中ではカズオ・イシグロ、ピンチョン、パワーズが浮かぶ

特徴③偽りの幸福と現実の抑圧

表向きは平等・平和・繁栄を掲げながら、裏では非人間的な犠牲を強いる。

①②とも被っていく、表層と真実の主題性。現実と虚構性と言い換えても。

※同上

特徴④抵抗と覚醒

主人公は体制に疑問を抱き、反抗や逃走を試みる。

多くの場合、その試みは悲劇的か不完全な結果に終わる。

古典・現代文学におけるディストピア

古典作品

ジョージ・オーウェル『1984年』(1949)

:全体主義国家による監視・思想統制。

オルダス・ハクスリー『すばらしい新世界』(1932)

:快楽と科学管理による“幸福”の名の下の支配。

レイ・ブラッドベリ『華氏451度』(1953)

:本が禁じられ、思考が奪われる世界。

エフゲニー・ザミャーチン『われら』(1927/本国では出せずチェコで)

:オーウェル以前の原点的ディストピア文学。

ソ連文学界や文学史からも彼と代表作はレーニン批判の革命作家やその作品として黙殺・逮捕・追放、ペレストロイカ以降再評価。ソヴィエト初期社会主義時代の閉塞された状況が糧、もっともらしい土壌。

やはり調べてみても、一番に名前が挙がるのはジョージ・オーウェルでした。

そういえば結局、村上春樹の『1Q84』と『1984』は関連があったのでしたっけ? タイトルの捩りとビッグ・ブラザーとリトル・ピープルの対比についてなにかしら見た気がするのですが、ジョージ・オーウェルを未読だったので、結局何とも言えない心地になった記憶。『1984』を読んだら、ついに村上春樹読めるかなあ、きついなあ。

題名は知っていても詳しく中身は知らなかったレイ・ブラッドベリの代表作も。こちらは代表作を未読のまま、邪道にもタイトルとジャケット読みで著者の半自叙伝的な作品をかつて読みましたが、ブログ記事は常に結構読まれていてイメージが良いのですが、言論統制って変な虚構に傾く印象しかないので、これもまた毛嫌いしていて、いつか読めるかなあ。

でも1984も華氏も装丁が格好いいし、幾度と再版されながらパッケージが更新されていたりするのかと思うと名作古典性を感じたりもする。

現代作品

スーザン・コリンズ『ハンガー・ゲーム』シリーズ(ヤングアダルト・2008)

:娯楽化された殺し合いによる支配の正当化。

ギリシア神話とリアリティ番組の調和。

マーガレット・アトウッド『侍女の物語』(1985)

:女性の権利が剥奪された神権国家。

カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』(2005)

:クローン人間と倫理問題。

※近年は「環境危機」「デジタル監視」

「ジェンダーや身体の統制」などがモチーフとして広がる

カズオ・イシグロの名前をここで見ることになるとは思わなかったが、なるほど『わたしを離さないで』はSFでもありディストピアでもあったのね。だからちょっと古典的な感じがするのか。

それに比べるとアトウッド『侍女の物語』は2025年現代からしても、クラシカルな魅力と捉えることが出来るし、まだまだ輝く感じがして素敵。古いSF的ディストピア的描き方ではなく、ジェンダーと虚構性という意味で描くからか、似た系譜としてアーシュラ・ル=グウィンもたまに見かける気がするけど、あちらもSF要素や虚構性構築の印象がある。

韓国文学・社会を

「ジェンダー」「格差」「ディストピア」という軸で読み解く

<韓国文学とジェンダー>

1990年代以降、韓国文学では女性作家の台頭が顕著とのこと。やはり潮流が生まれやすい状態があった。

□シン・ギョンスク『母をお願い』

母親像を通じた家族・ジェンダー意識の問い直す

□ハン・ガン『菜食主義者』

女性の身体と欲望、暴力的な社会規範への抵抗。

■キム・エラン、チョ・ナムジュなど、若い女性作家達が日常に潜む抑圧をリアルに描出。

特にチョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』は韓国社会における女性差別・性役割の固定を描き、国際的な反響を呼び、商業的な成功も得た。

個人の物語が社会構造のディストピア性を浮き彫りにする好例的モチーフかつ虚構創作冥利。

<韓国社会の格差>

韓国は超学歴社会・財閥中心経済が特徴で、若者世代には「Nポ世代(恋愛・結婚・出産など“N個”をあきらめた世代)」という言葉が広まる。若者が直面するのは「就職難」「不動産価格の高騰」「財閥支配による機会格差」「性別や階層による不平等」これらが日常的ディストピアとして体感されているらしく、それはあらゆる文化にも影を落としつつ栄えている側面。

韓国社会における格差と若者の現実

Nポ世代:「恋愛・結婚・出産・マイホーム…諦めざるをえないものが多すぎる」

不動産と雇用:ソウルの住宅価格は若者にとって手が届かない。非正規職の拡大も深刻。

財閥中心社会:競争の勝者と敗者の落差が極端。

→ この「希望を奪う構造」が、文学作品の背景となっている。

<文学への反映>

□チョ・ナムジュ『彼女の名前は』

非正規雇用や経済的不安に直面する女性の姿。

→ここでもチョ・ナムジュ。強い

□キム・エラン

若者の無力感や不安定労働をテーマに。

<ディストピアとしての韓国文学>

韓国の作家たちは、SF的な未来設定ではなく現実そのものをディストピアとして描く傾向が強い。韓国の格差社会と若者文学には現実をディストピアとして生きる象徴性があり、ディストピアは未来ではなく「いまここ」を焦点にし、消化していく。

ディストピア文学といえばオーウェル『1984年』など未来社会を舞台にするのが典型であるが、韓国文学の多くは、未来を描かなくても現在の韓国社会がすでにディストピア的であることを示している。「学歴競争・非正規雇用・住宅格差・ジェンダー不平等」が、若者の日常を圧迫。

□チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』

平凡な女性が経験する差別や抑圧。

特別な悪夢ではなく「誰にでも起こる現実」として描かれるディストピア。

□キム・エランの短編群

就職できない若者や不安定な労働者の日常。

未来を諦めざるを得ない姿が静かな地獄を感じさせる。

契約社員や都市の孤独を夢を諦めざるをえない社会として描写。

□ハン・ガン『菜食主義者』

:肉を拒む選択という選択をして社会の規範から逸脱した女性に加えられる暴力。

身体や欲望すら社会に管理される圧力の様子は、まさにディストピア的で、食欲や身体支配を通じた世界観。

□BTSをはじめとするK-POP歌詞・映像表現も、若者の疎外・監視・階層化を暗喩することが多いとのこと。

□(映画例)『パラサイト 半地下の家族』文学と並び、格差社会を“サスペンス的ディストピア”として世界に提示。

韓国のジェンダー×格差×ディストピア

<ジェンダー面>

女性は「家庭」「職場」での不平等に加え、暴力や差別の対象にされやすい。フェミニズム文学の興隆は、まさに抑圧されたディストピア的現実への告発。

<格差面>

富裕層と若者・非正規の断絶が激しく、希望の喪失が主題化。「パラサイト 半地下の家族」(映画)に見られるように、文学以外の文化領域でも顕著。

<ディストピア的意味>

韓国文学では未来の全体主義よりも “いまここ”の社会そのものがディストピア として描かれる。監視や支配は、国家権力だけでなく、家父長制・市場原理・財閥・学歴競争などの韓国社会や文化特有の要素によって行われる。

<ディストピア的特徴の整理>

監視と支配 → 国家よりも、学歴制度・財閥・家父長制

格差の固定化 → 努力しても這い上がれない階層構造

偽りの幸福 → 「努力すれば成功できる」という建前の裏にある現実

希望の剥奪 → 若者の諦念が文学的主題

<日本文学との比較>

日本の若者文学:閉塞感や孤独を描くが、社会制度の批判は控えめ。

韓国の若者文学:社会構造の不平等を真正面から描き、「現実をディストピア」と告発する。

日本文学が「曖昧な閉塞感」「内向的孤独」を描く傾向があるのに対し、韓国文学は「社会制度の不平等」を前景化する傾向が強い。そのため韓国文学は、より直接的にディストピア社会のリアリズムを感じさせやすいし、社会的かつ商業的側面も持たせやすい、と虚構創作性においても文学性においても非常に強い。この辺りを、私は羨ましいと思ってしまう不謹慎を、以前エドヴィージ・ダンティカの記事で触れたし、他もどこかで触れた気がするが、そもそもラテンアメリカ文学を私が好きなのは、独裁者や軍事政権などといった強固な体制に対する個人の理知感が文学に昇華されやすかった地理的かつ社会的な状態があった故に文学が生まれやすかったと思っていて、それは幸か不幸かという意味で違う国の違う時代に生まれた私にあらゆる判断はしづらいが、少なくとも文学的には幸福で豊かな時代を作り出しやすい。

韓国フェミニズム文学はなぜディストピアを描くのか、韓国の格差社会と若者文学、現実をディストピアとして生きるとはどういう状況に生まれる覚悟なのか、と考えていていくと、やはりそこは文学性が生まれやすい土壌であり、文学的には恵まれた、けれど人類社会的には評価し難い一時代の硬さを感じさせる。

>重さを知らない軽さも幸福、という普遍性がある気もする 。虐殺を知らない歴史の方がよかったし、襲われずに逃げ出さずに奥様と恋人と平和に暮らせたら良かった、そのように思えば別に本作が文学的な重さを持たなくてもいい気がしてくるし、歴史的な虐殺を優れたモチーフなどと言うふざけた私も存在しなくなるし、小説家としての才能一辺倒で面白い時間だったと単に言えればそれは幸せな読書だし、何も知らず何も読まない人生も気軽な幸せだということになる気もしてくる。

現実をディストピアとして生きるということ、捉える現代韓国の若者、というのは韓国史に詳しくない私には明確にどの世代のどの階層の若者を言うのかがいまいち今回はまだ見えてこなかったが、韓国の若者文学は未来への警告ではなく現在の証言や告発として立ち上る、それが虚構性や商業性に託されている、というのも文化的で強くて良い。

ディストピアはSF的未来像ではなく、日常そのものとして立ち現れており、それらを読むことで、韓国だけでなく相対的に日本社会の見えないディストピア性にも気づけるのではないかと思うし、そうした局地的状況が現代人類性を表しているのは言うまでもないので、今回の「韓国文学」「格差社会」「ディストピア」「若者」は今後強いキーワードになるのではないかなと思う。

前回、世界文学旅行としてアメリカの近現代を読もうとして、ポストモダンにはまり込んで5記事くらい書いたが、今回もまた、現代(韓国)とディストピアというテーマでいくつか読んでいきたい。ポストモダンの次はディストピアって、テーマの選び方がどうかと思うが、希望的観測や主題が好きな私の、だからこその主題や興味関心が見つかった良い経験になった。

ディストピア文学が生まれやすい現代韓国とその文学性に私が興味を惹かれるのは、例えばラテンアメリカ文学が独裁政権や体制と暴力に固められた強固な現実に対する祈りであり浮かぶ虚構性であるようにして、強固な現実に対する祈りとしての文学性が生まれやすい当時代性があること、そしてその現象はどの時代のどの地域であろうと普遍的な人類性として立ち上る事実であること、生まれやすいことが幸福であるとは言えないが、そこに文学性のジレンマが存在する。個人も主題は考えない方が幸せなこともあるが、起きてしまった現実や起きている現実から逃げずに昇華する祈り、私にとっての文学性や虚構性は現実現代人類社会に対し浮かぶものである、という文学性がはっきりとする。これはどこかでも書いたはず、だが思い出せないので一旦置いておく。

カースト社会韓国の縮図『サハマンション』

タウンには「L」と「L2」の2種類の人間がいる。住民権であるLを持つ人々はL、または住民と呼ばれていた。一定以上のレベルの経済力と、タウンが必要とする専門知識もしくは技術を持った者たちだ。未成年者は住民の子女であるか、住民である法廷後見人が保証する場合にのみ住民と認められる。

本文・11p

住民資格がなくても、犯罪歴がなく、簡単な資格審査と健康診断を通過すればL2在留権が貰える。彼らはその在留権の名称をとって「L2」と呼ばれ、二年間タウンで暮らすことが出来る。それだけだ。とりあえず2年は追い出される心配なく仕事につけるが、L2を採用する職場のほとんどは建設現場、物流倉庫、清掃業など、骨の折れる労働で報酬の少ないところだ。二年の在留期限が切れた後もタウンに残りたければ、また審査を受けて在留権を延長しなくてはならない。

本文・18p

そこは代々、養殖を生業とする漁村だった。いつの年からか赤潮がひどくなり、養殖場が一つ二つと廃業していくさなかのこと、特に収入源となるような観光地もなく、大規模な交易の出来る港湾もなく、食べていく当てもない人たちは故郷を離れていった。そうこうするうち、ある企業が自治体と協力関係を結んだ。オフィスビルや工場の建物が建て込んでいくにつれ、高層団地が造成されて若い人々が引っ越してきた。

~企業はITと生命工学の分野で精力的に事業を拡大し、急速に成果を収めた。この年は世界的な注目を集め、人々はそこを地名ではなく企業名で呼んだ。

だが、企業の成長が地域の発展に結びついたわけではない。系列の建設会社だけが生き残って建物を建てつづけ、系列の流通会社だけが生き残って商売をやり、系列の金融会社だけが生き残ってその中で金を回した。焦った自治体が性急に約束した各種の税制上の得恵待遇や支援策は、毒となって帰ってきた。結局、自治体は破産申請を申し立てた。長い長い法廷での攻防の末、年は企業に売り払われた。つまり吸収された。かくして、巨大な、企業なのか国家なのかわからない異様な都市国家が誕生した。

~都市の吸収に先立って、企業は資金確保の名目で株式を大量発行した。国家となる企業の価値と成長可能性を高く見積もったものたちが投資専門会社をでっちあげて株式を買い入れ、投資家を集めた。投資家のほとんどはタウンのもともとの住民である。国家になると、企業は生活産業部という政府の部署に編入された。企業は消え、企業が発行した株式は紙くずになった。空港、鉄道、道路、公共住宅などが二束三文で海外投資家に売られて行った。海外投資家たちはみな、会長の一族か企業の幹部だった。

サラの母ヨナは地元民だったが、タウンが独立した時に住民資格を得ることが出来なかった。十九歳だった。学生ではなく、だからといってちゃんとした会社員でもなかった。大学入試に失敗し、いろいろなアルバイトを転々としながら次の入試を目指して受験勉強中だったのだ。午前中はコンビニで働き、午後は洋服屋で働いていたので、夜になって本を広げても、その上に突っ伏して寝てばかりになってしまった。アルバイトを一つやめたかったが、家に生活費も入れなくてはならないし、自分のこづかいも欲しいと思うと到底やめられない。そんなどっちつかずの身分ではあったが、誰よりも誠実に一日一日を生きていたころ、タウンが独立し、住民許可制度が施行された。

本文・69

ヨナの家族は誰も住民資格を満たしていなかった。L2になったヨナの父は勤めていた物流会社で二年ごとの契約職に切り替えられ、月給も半分近く減った。父は耐えに耐えた末に会社を辞め、新しい職場を求めて家を出た。父と同じくL2となったヨナは一人で幼い弟妹二人の面倒を見ることは出来ず、やはり頑張った末に弟妹を養護施設に入れた。そして、亜族と住んでいた広すぎて手に余る家出、苦労をして家賃を払いながら一人で暮らした。家族がもどってくる家を守らねばと思ったのだ。だが、L2になってからのヨナは、化粧をせずに出勤したとか上司に先にあいさつしなかった等の納得しづらい理由でしょっちゅう解雇された。家賃の支払いは遅れつづけ、結局、家を出てサハマンションに入り、父との連絡は途絶え、妹にも弟にもほとんど会いに行けなかった。

~仕事はいつもしんどく、お金はたまらず、家族との再会は前途遼遠だった。ヨナは頑張って働き、経済力をつけ、技術を学び、資格も取得し、そうやってタウンの住民となろうとした。父も探し出し、弟妹もつれてこようと思った。しかし昼夜を問わず働いても通帳の残高は変わらず、あたえあっれるしごとはしあくや技術とは何の関係もない単純労働ばかりだった。L2在留期限を延長しながら同じ生活を繰り返すだけで、こんなことでは住民はおろか、L2にさえ残れそうになかった。

~「飢え死にした方がましです。所長が紹介してくれる仕事は、どんなに一生けんめいにやっても身体がぼろぼろになるばかりだもの。人生逆転するような仕事でなかったら、もう連絡しないでください。」

自分から先に電話を切って管理室を出て階段を上がりながら、ヨナは、飢え死にするのも身体がボロボロになって死ぬのも同じことだと思った。またふとんにもぐって身体をぬくめると、今、ここ、このときが天国のようだった。

しばらくして所長が、本当に人生が逆転するような仕事をヨナにもってきた。結婚。タウンの住民である男性との結婚だ。女性の場合、住民である男性との婚姻届けを出して、その男が保証すれば住民資格を得ることが出来る。結婚というものをしてみたかったができなかったタウンの男性たちがほぼ最後に選ぶ方法だ。とりあえずタウンの住民資格を持っているところから見て、経済的または社会的に無能力な男はいない。年をとりすぎているとか、外見や健康に致命的な異常があるとか、めんどうな家庭環境、住環境、希望する結婚の形などが常識から大きく外れた男性がほとんどだ。紹介所では、仕事に追われて婚期を逃したとか臆病で女性とつきあえなかったなどと言いつくろっていたが、正直、そんなケースは一人もいない。

ヨナが紹介された男は高齢だった。七十七歳ということだった。妻とは一年前に死別し、一人息子はすでに結婚し別居しているが関係がよくないという。十年ぐらい前に撮ったのではと思われる写真を差し出して、所長が言った。

「私もあんまり気が進まないんだけど、あんたの言葉を思い出したから聞いてみようと思ってね、とにかくお金ならあり余ってる人間だ。今は高級ヴィラに一人で暮らしててね。息子には死んでも一文も残したくないんだって。優しくて従順な女に世話してもらって暮らして、その女に全部譲って死にたいんだそうだ。あってみたけど、まあ、普通の人だよ。あんたのことを話したら年をとりすぎてるって言ってたから、あんまり普通じゃない可能性もあるけどね。私が一緒に行って結婚届を出して、身元保証書も出すって約束したよ。どう?この人と暮らす?」

「ただ会ってみるんじゃなくて、一緒に暮らすかどうかを今、決めないといけないんですか?」

「とりえあず一回会って、次は食事して映画見て手を握って? 恋愛がしたいの? そんなことしているうちにあのじいさん、死ぬよ。お金だけを見なさい。目をつぶって暮らすかやめとくか、それだけ今、決定しなさい。嫌なら会うまでもないよ。何度も会ったところで、七十過ぎたじいさんを好きになるはずもない」

サハマンションは、格差社会の最下層の人々が住む場所を舞台にした作品。職業選択の自由もなく、健康的で清潔な暮らしもなく底辺の強いられる人々の日常を描く。そこにあるのは差別と偏見だし、簡単にカーストを転げ落ちていく人間社会の様であるし、そんな世界を企業が作り上げる可能性と資本主義的現代性をはらんだディストピア作品。

資本主義、持つ者が持たざる者から多くを奪っていける構図、静かな浸食と強制力。

企業や地域買収のこうした要素、歴史も土地も買って塗り替えていける資本や暴力の感じをもっと出せたらよかったし、最底辺の人間のみを描いたのちに謎のSF展開に行く(企業の業務内容に生命工学があったことが伏線ではあるが)のではなく、やはり個人たちが生み出され生きていくしかない構造という世界観とその展開をこそ誠実に描くべきだった、と私は思ってしまうし、それを主題の違いだとは思わないけど、とにかく本作は魅力的かつ主題的な世界観を提示したうえで、謎のSF展開に突入していく意欲作であることは間違いないし、上で追ってきたように、女性や若者の拘束や貧困を描いて成功してきた著者が、経済や起業等の要素で作品かしたスケールアップ作品であるのは間違いない。

けれどこれは資本主義が加速していく直近未来の、私たちの暮らす世界の話であるし、それが立体化してきている韓国社会の様相と地続きであることも伺える。

ちなみに、学生でもなく正社員雇用もされていない人間は住民資格を貰えなかったかもしれないので、私はLとかL2に認定されてしまうのか、果たして経済力や専門技術を理由に特別免除されるのか、やはり社会=国家に必要とされない人間の存在は結構ごみくず、とするなら現状の自分を考えてしまって笑ったし、体制に与し価値を献上し続ける立場以上も以外も存在しない拘束力の不自由を感じた。

テーマは秀逸、読後上記のようなディストピア文学や韓国社会を調べる前ですら、世界観、格差社会の縮図はリアルだし、韓国社会を感じさせる様々や、企業や資本よる地方都市買収による統治は現実的。深夜の公園に止めた車の中に親しい女性を置き去りにして走り去る男という冒頭のスリラーは緊張感があり、彼を弟に持つ姉の視点をメインに、サハマンションに住む底辺住民たちそれぞれの人生を語り上げながら、タウンの最下層に棲むとはどういうことなのか、の視点で世界を浮かび上がらせていく。

タウンで結婚相手が見つからなかった男性が稀にL2やサハから女性を妻に貰う慣習、それにより女性側は住民権が貰える、という人身売買性には、夢も希望も絶望も圧縮されているし、ジェンダーや強者弱者の哀れが詰まりすぎていて、この辺りは『誓願』で幼児婚が習わしにされていたところを思い出しながら、密度のある文章で展開するので、やはりこの地者はジェンダーモチーフを扱うのがうまいし、エンタメや商業的にとすら思えるほどすらすらと書いてしまえる実力を関した。

それに関連して、堕胎の権利が女性単独に存在せず、堕胎手術が犯罪、それにより医者も罪に問われ、命も失われ、という要素も後に違う人物モチーフで登場するが、やはりそこも緻密。

著者の他の作品列を調べていないので何とも言えないが、恐らくジェンダー要素の作品の書き方は至極当然のように手つきが良いのだろうなと、この2か所の部分だけでも際立っていた。

本作はジェンダー的な要素のディストピアではなく、そうした女性も男性も含んだ普遍性を全て押し込んだうえで、資本主義経済とその格差の縮図や暴走を描く社会性にあるので、そこの扱い方までとてもうまい、とまでは一度で落着できない結果論と、それに挑戦した跡だけは如実に感じる。

社会的かつ転覆的な感染症もSFより現代的に感じる部分で、冒頭の設定から主眼の企業はITと生命工学が事業母体と明かされており、その実験体がいたからサハが許され、必要なくなったから解体された部分なども結構よかったのに、それらの要素は全く緻密裏にも活かされず、謎展開で足早に過ぎ去っていく終盤は勿体なかった。

暴動の波が存在せず、差別や人間的な空気感、というのでも別にいいが、それならばそれの圧倒的な空気感が描かれるか、やはり蝶々暴動がもう一度あるかと思ったし、やはり1番は、SF関連が特化したのちの収束がお粗末であること、本作の主題や設定上目され期待されるプロットやラストはそちらであったか、という問いや疑問に作者は納得の答えまで描けたのが、ただただ不明。このあたりは私が単純にSF要素を虚構性として好まないと言うだ事だけではない創作上の荒さがあったと思うが、果たしてどうなんだろう。

サハの男と一緒に住むとサハに転がり落ちるし、下手したら親類まで巻き込んで転がり落ちる、と社会通念上嫌というほどわかっているだろうことを選んだ女性の気持ちもわからなかったので、当人同士の間では純愛やロマンスだろうとも、他人からは醜聞でスクープに変換される、というテーマもあまり響かないし、数多の登場人物も描かれながらも特に誰も落着せず行間に消えていき、多くに何の落着もせず、またそれが魅力的な広がりを持つ読後感かも、個人的には不明。

過酷な状況だが、サハの中の人は助け合っていて、誰も殺伐としておらず、出し抜く感じが一切なかったり、タウン側や警察側も、もっと圧倒的に暴力的差別的であるはずが臨場感や濃密がない。ここが女性作家の筆力という感じが、完全架空のディストピア=剥き出しを描く難度でもあるし、私や創作的な偏見もありそうで、

花ばあさんや管理人等、転がり落ちてきた人が人に優しいのは人情味があってよいし、そうした癒し系要素は現代性だし他方としても創作性や感情的にもあって良いのだが、対極にある強さや酷が確実に必要であり、その深淵の抽出や表現が本作には足らず、設定負けした筆力が、勿体無かったかなと。

ディストピア文学はおそらくその形式上、虚構性が強い為の創作上の難度と、それを描き切る筆力、長編をまとめ切る構成力と、それを読み切った読者に納得の形を示す創作的責任感と、ある種の主題はせめて込めて貰いたい倫理観が必要かなと思うが、それらがあまりにも希薄だったかなと。

テーマを虚構創作にて描き出そうとした胆力は買うが、作品性完成度までとどかなければ結局、その程度で終わってしまう。この点のアトウッドの強さを感じる、暴力性や虚構な作り上げの意味で言うと、やはり女性作家の筆力か、と思わせてしまうところがもう悔しい。これは恐らく男性作家であっても勿論難しいし、それだけの仕事を志した作品である、ということが現代韓国や社会、現代文学が迎える先の可能性であり、それを虚構創作する状態がすでに一人の作家、韓国文学にある、という可能性を感じる一作。

コメント